滝の拝

[和歌山県指定の天然記念物]

たきのはい

支流小川にあって川床すべてが床岩で大小さまざまな奇形の岩穴(ポットホール)があり、中央には滝があります。夏には滝壷に鮎が密集し、それを素針にてかけるのに連日釣り人でにぎわいます。

大小さまざまな奇形の岩穴が、滝の拝の至るところに点在しています。

大小の岩穴は「ポットホール」と呼ばれ、河床などのくぼみに石が入り込み、水流により回転しながらくぼみ部分を削っていくことで円形の穴が出来たものです。

鮎のトントン釣り

6月中旬を過ぎれば、古座川支流の小川「滝の拝」では鮎のトントン釣り(組合員のみ)が始まります。

トントン釣りとは川の浸食で凹凸になった滝の拝の地形を利用した漁法で、餌やおとりを使わないで道糸におもりと錨型の3本針を2、3本つけただけの紙替えで、竿の上下で鮎を引っかける釣り技法です。おもりが川底をトントンたたくことから「トントン釣り」と名付けられたそうです。

夏の風物詩、ボウズハゼ・ヨシノボリの滝登りを観察することができます。

毎年7月頃に、ボウズハゼやヨシノボリが上流を目指し、滝の拝の岸壁に張り付き滝しぶきに耐えながら、懸命によじ登る光景を観察することができます。滝の水量が多く、湿度が高い日によく登る傾向にあるそうです。

[民話]瀧之拝太郎

昔、滝の拝に瀧之拝太郎という侍が住んでいました。太郎は神様に願掛けして刀で岩に穴を掘っていましたが、999個の穴を掘ったとき誤って刀を滝に落としてしまいました。太郎は刀を探しに滝壺に飛び込み、7日経っても帰りませんでした。家族も村人も太郎は死んだものだと、7日法要を営む最中に太郎がひょっこり姿を現しました。

太郎が語るところによれば、滝壺には宮殿があり、そこに住む滝の主の姫から歓待を受けたというのです。太郎が家に帰ろうとすると姫は、落とした刀と丸い石を土産に持たせてくれました。それから以後、滝壺で雷のようにゴロゴロとなっていた音は止んだということです。

滝の拝には、滝の主を祀った金比羅神社があり、境内には太郎が持ち帰った丸石が置かれています。

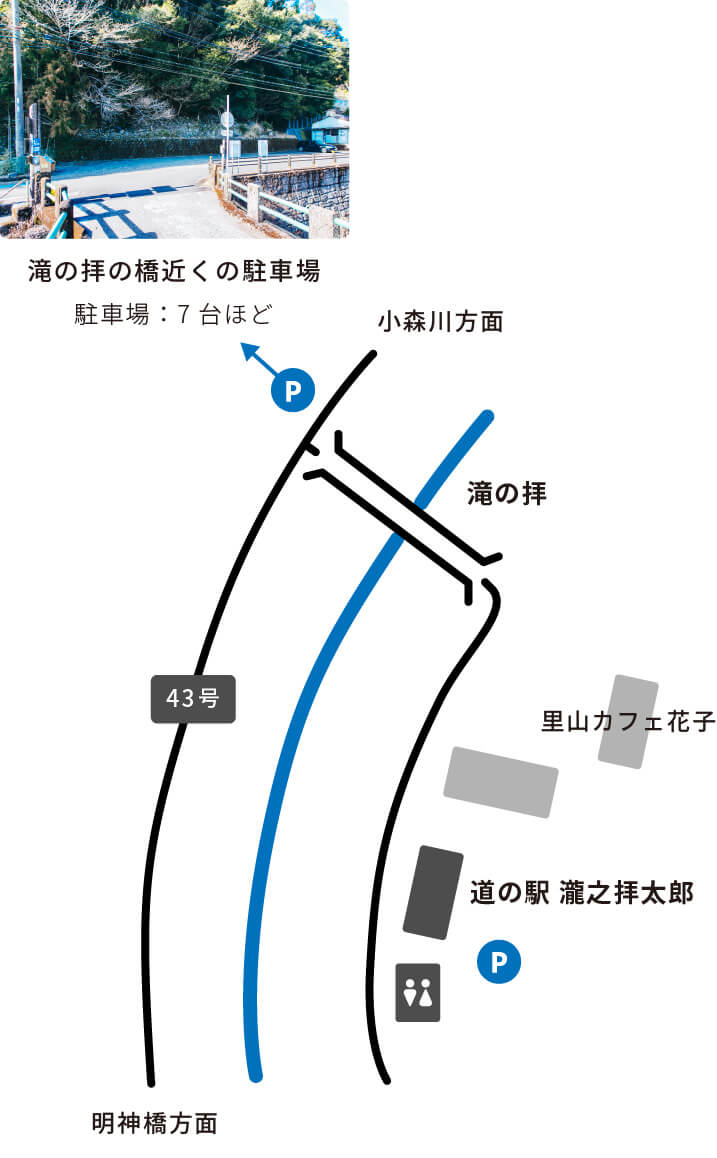

滝の拝のすぐ近くに、

[道の駅 瀧之拝太郎の店]があります。

--------現在営業休止中です。--------

情報コーナーと物産販売があり、物産販売では古座川町の特産品や工芸品などを購入することができます。

和歌山県古座川町360°VR TOURISM

古座川町を360°旅できるVR映像のダイジェスト版です。滝の拝の滝壺を間近で観ることができます。